«È in arresto. Ogni parola in più potrà essere considerata resistenza.»

Annuii. Capivo. Stava facendo il suo lavoro. Esattamente come le avevano insegnato. Ed era proprio questo a farmi più male: mia figlia era diventata una donna forte, integerrima… eppure per me era una perfetta sconosciuta.

In centrale tutto scorreva come in una nebbia. Una cella. Una panca di metallo fredda. Scartoffie. Lei sedeva di fronte a me, compilava moduli senza mai incrociare il mio sguardo. Io la guardavo. E non riuscivo a smettere.

L’etilometro segnò zero. Zero assoluto. Un secondo test: ancora zero. L’analisi del sangue confermò. Un errore. Burocratico, fastidioso, ma pur sempre un errore.

Il capoturno aggrottò la fronte e le lanciò un’occhiata rapida:

— «Agente Chen, è sicura che ci fossero motivi sufficienti?»

Lei si raddrizzò.

— «Comportamento sospetto. Disorientamento. Instabilità emotiva.»

Sorrisi amaramente. Instabilità emotiva… Se solo avesse saputo il perché.

Mi rilasciarono all’alba. Mi restituirono la giacca, il portafoglio, le chiavi. Stavo già andando verso l’uscita quando sentii alle mie spalle:

— «Signor McAllister… aspetti.»

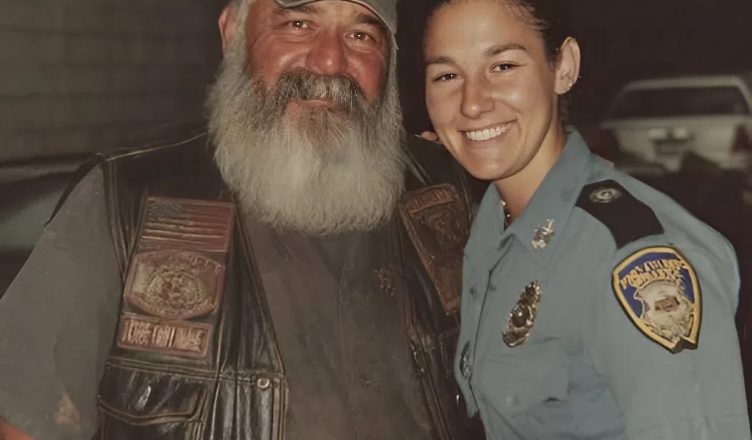

Mi voltai. Era lì, sola, senza uniforme né distintivo. Solo una donna. Mia figlia.

— «Perché ha parlato di… di sua figlia?» chiese piano.

— «Era qualche tipo di trucco?»

Lentamente estrassi dal portafoglio una vecchia fotografia consumata. I bordi piegati, l’immagine sbiadita. Una bambina di due anni seduta sulla mia moto, con un casco troppo grande, e quel segno di nascita sotto l’orecchio.

— «Si chiamava Sarah Elizabeth McAllister», dissi con calma.

— «È scomparsa nel 1993. Sua madre l’ha portata via e ha cambiato identità. L’ho cercata per trentun anni.»

Fissò la foto troppo a lungo. Poi impallidì. E, quasi d’istinto, si toccò l’orecchio.

— «Non è possibile…» sussurrò.

— «Mia madre diceva che mio padre era morto. Che era violento. Pericoloso.»

— «Sono un biker», risposi tranquillo.

— «Ma non ho mai alzato le mani su tua madre. Mai. E mai su di te.»

Tra noi calò un silenzio pesante. Vedevo qualcosa crollare dentro di lei: racconti, spiegazioni, un’intera vita improvvisamente messa in dubbio.

— «Come… come ha fatto a riconoscermi?» chiese infine.

Sorrisi tra le lacrime.

— «Quando avevi quattro anni sei caduta dal triciclo. Hai ancora una cicatrice sopra il sopracciglio. Non piangevi per il dolore, ma per la rabbia. E quando sei nervosa, ti infili sempre una ciocca di capelli dietro l’orecchio.»

Si coprì la bocca con la mano. Gli occhi le si riempirono di lacrime.

— «Dio mio…» mormorò.

— «Ho passato tutta la vita credendo di essere stata abbandonata.»

— «No», scossi la testa.

— «Ti hanno portata via da me.»

Restammo seduti nel corridoio vuoto della centrale fino al sorgere del sole. Lei faceva domande. Io rispondevo. A volte tacevamo. A volte piangevamo entrambi. Trentun anni di dolore, menzogne e assenze non possono stare in una sola conversazione.

Non mi chiamò “papà”. E non me lo aspettavo. Non ancora.

Quando il cielo iniziò a schiarire, si alzò.

— «Ho bisogno di tempo», disse.

— «Non so cosa fare con tutto questo.»

— «Aspetterò», risposi.

— «Sono abituato.»

Annuì. Poi, sulla soglia, si voltò all’improvviso e disse a bassa voce:

— «…Posso avere il suo numero di telefono?»

In quell’istante capii: quell’arresto non era stato inutile. A volte la vita ti mette le manette solo per restituirti, finalmente, ciò che credevi perduto per sempre.